| DIE DAMPFLOKOMOTIVE |

| SAXONIA |

| DIE DAMPFLOKOMOTIVE |

| SAXONIA |

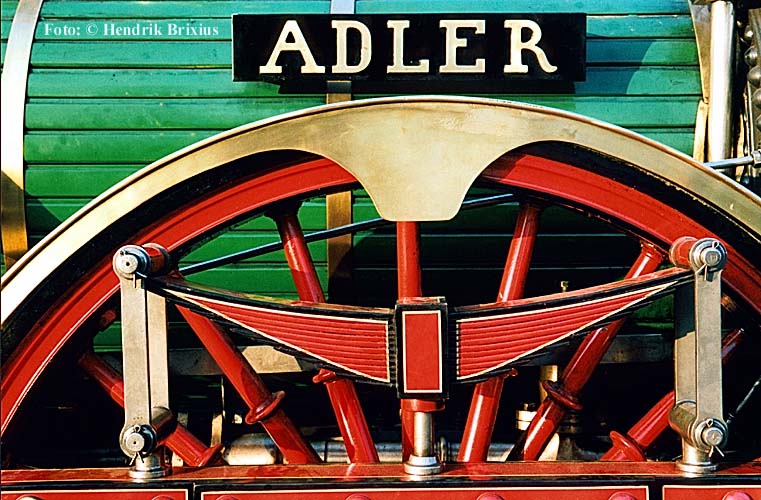

Die erste Dampflokomotive wurde 1804 in Großbritannien erbaut. Die 1813 gebaute »Puffing Billy« war die erste brauchbare Lokomotive. Die Urform aller späteren Lokomotiven schufen G. und R.Stephenson mit der 1829 für den Wettbewerb der Liverpool-Manchester-Bahn gelieferten »Rocket« (Sieger mit 46,5 km/h); 1835 lieferte die Firma Stephenson auch die Lokomotive »Adler« für die erste deutsche Eisenbahn von Nürnberg nach Fürth. Als erste brauchbare deutsche Lokomotive wurde von der Maschinenbaugesellschaft Übigau bei Dresden 1838 die »Saxonia« für die Leipzig-Dresdener Eisenbahn gebaut.

Als am 7. Dezember 1835 ein deutscher Eisenbahnzug die knapp sieben Kilometer lange Strecke zwischen Nürnberg und Fürth erstmals zurücklegt, besteht in England bereits ein zusammenhängendes Eisenbahnnetz von einigen hundert Kilometern Länge. Auch der britische Lokomotivbau kann zu dieser Zeit bereits auf eine mehrjährige Erfahrung zurückblicken. Die ersten Loks auf deutschen Strecken wurden allesamt aus England importiert, und auch das Bedienungspersonal bestand ausschließlich aus Briten.

Die Dampfmaschinen der ersten Lokomotiven arbeiten noch ohne Expansion und haben deshalb einen hohen Dampfverbrauch. Aber bald hat man erkannt,daß man weniger Dampf benötigt, wenn man die Dampfzufuhr zum Zylinder absperrt, wenn der Kolben erst einen Teil seines Hubs zurückgelegt hat. Als Anfang der fünfziger Jahre die Expansionssteuerung von Gooch, Meyer, Stephenson, Allan, später auch die Heusinger-Steuerung hinzukommen, kann man die Füllung mit Hilfe der Kulissen stufenlos regulieren und auch die Fahrtrichtung leicht umsteuern. Dadurch geht der Dampfverbrauch fast um die Hälfte zurück. Lag der Dampfdruck anfangs bei etwa 3,5 atü, so steigt er bis 1870 langsam auf 6 bis 8, um sich 1880 bei 10 bis 12 atü einzupendeln.

![]()

Am auffälligsten ist der langgestreckte Rundkessel, dessen hinterer Abschluß ein kleiner Raum bildet, in dem sich die Feuerbüchse befindet. Vorn sieht man die Rauchkammer, aus deren Wölbung der Schornstein herausragt. Oben auf Rundkessel ist der Dampfdom, von dem die Dampfzuführungsrohre für die Zylinder ihren Anfang nehmen. Breit und wuchtig wirkt unter dem Rundkessel der Lokomotivrahmen. An ihm sind das Triebwerk, seitlich die Zylinder und etliche Stangen befestigt. Die Zylinder erzeugen die Antriebskraft für die ganze Maschine, und von hier aus wird der Antrieb über die Treibstangen auf das Laufwerk übertragen. In jedem der Zylinder steckt ein scheibenförmiger Kolben. Durch die Steuerungsteile wird der Dampf abwechselnd vor und hinter die Kolbenscheibe gepreßt, so dass diese hin- und hergestoßen wird. Die Expansionskraft des Dampfes wird über den Kolben, die Kolbenstange, einer Pleuel- oder Schubstange, mittels einer Hauptkurbel an die Radachsen übertragen.

Die hin- und hergehende Bewegung des Kolbens wird auf diese Weise in eine drehende verwandelt. Die Kurbel ist durch weitere Stangen mit jenen Achsen verbunden, die auch angetrieben werden sollen.

Ausgangspunkt für die Wärme, die nötig ist, um das in den Kessel gefüllte Wasser in Dampf zu verwandeln, ist die Feuerung. Es entsteht eine Temperatur von 1400 1600 Grad. Damit eine möglichst große Wasserfläche durch die Metallwände hindurch von den Heizgasen erwärmt wird, ist der Wasserraum des Rundkessels von vielen waagerechten Rohren durchzogen. Jedes von ihnen bildet ein gasdurchströmtes Heiz- oder Flammenrohr.

Oben auf dem Rücken hat der Rundkessel noch eine hohe

Ausbuchtung, den Dom. An dessen höchster Stelle liegt die Dampfentnahmestelle, die durch den Regler betätigt wird. Die großen Rohre, die den Dampf vom Dom zu den Zylindern leiten, führen durch die Rauchkammer. Der Schornstein steckt zum großen Teil im Innenraum der Rauchkammer. Das Hineinsaugen der Heizgase in die Rauchkammer geschieht durch das Blasrohr dessen Öffnung unter der Mitte des Schornsteins liegt.

BACK